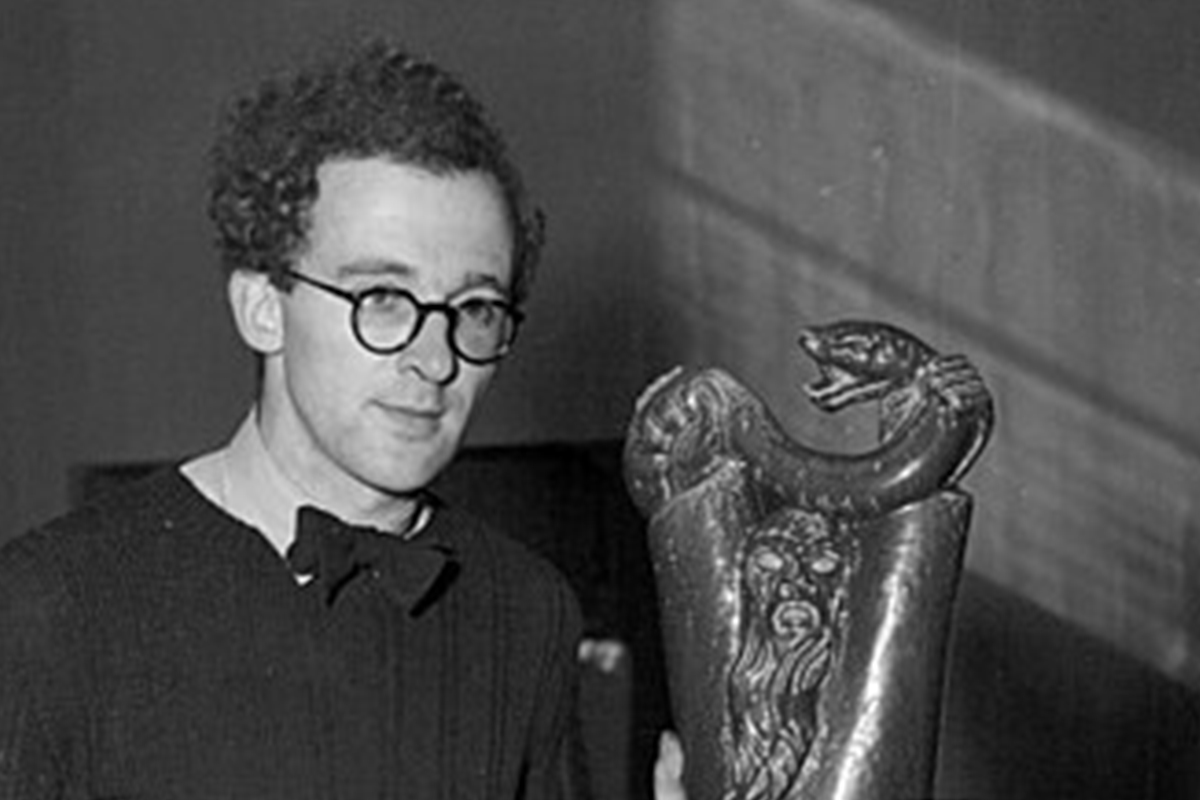

オーフス市庁舎と建築家エリック・メラーの登場

1938年、デンマークの若き建築家エリック・メラー(Erik Møller)は、アルネ・ヤコブセンとともにオーフス市庁舎の設計を手がけました。メラーは、単なる設計監修者としてではなく、建築とインテリア、そして家具を統合的に構想する「総合芸術(Gesamtkunstwerk)」の理念を強く持っていました。当時のデンマークにおける建築は、素材の誠実さと機能的整合性を重視する機能主義の潮流にあり、メラーはその中でもとりわけ職人との協働を重視した人物でした。彼が建築の中に「家具の意味」を見出したことが、後にウェグナーを指名するきっかけとなります。

若きウェグナーの抜擢と家具設計への参画

1938年、当時まだ24歳だったハンス・J・ウェグナーは、エリック・メラーの推薦によりヤコブセン=メラー事務所に招かれました。木工職人としての修業を経て、美術工芸学校で家具設計を学んでいたウェグナーは、素材に対する理解と構造的合理性を兼ね備えており、建築空間に呼応する家具設計を担うには理想的な存在でした。彼はメラーの監督のもと、会議室・応接室・執務室に使用される椅子やテーブル、キャビネットを設計しました。その中で特に重要なのが「オーフス市庁舎チェア」と呼ばれる木製チェアで、これがウェグナー初期の代表作のひとつとなります。メラーは、建築空間と家具の素材・線・比率が一体となるよう細部にまで指導し、ウェグナーに「建築的思考としての家具設計」を体得させました。

総合芸術(Gesamtkunstwerk)の理念と訓練の場

メラーとウェグナーの協働の本質は、単に家具を建築に合わせることではなく、空間の構成原理に家具を組み込むことにありました。オーフス市庁舎は、外壁にノルウェー産大理石を用いた厳格な外観を持ちながら、内部ではオークやマホガニー、真鍮などの素材が温かい人間的な質感を生み出していました。メラーは、この「素材の対話」を空間設計の中核に据え、家具もその一部として設計するようウェグナーに求めました。結果として、家具は単なる設備ではなく、建築の延長線上に存在する「機能的な構造体」として設計されました。この時期の訓練が、ウェグナーの後の「構造を見せるデザイン」への確信へとつながっていきます。

家具と建築の融合:ウェグナーの成長

エリック・メラーの指導のもと、ウェグナーは建築空間の中で家具が果たす役割を具体的に理解していきました。例えば市庁舎の執務室用チェアでは、木材の線が建築の格子構造と呼応するよう設計され、空間の秩序に溶け込む設計思想が貫かれています。また、応接用に制作されたラウンジチェアには、後のパパベアチェアに通じる有機的な曲線と構造的安定性が見られます。これらの家具群は、後にウェグナーが生涯にわたって追求する「構造の詩学(The Poetry of Structure)」の出発点となりました。メラーが与えた建築的視点によって、ウェグナーは家具を「構造としての芸術作品」として再定義するに至ったのです。

メラーとの協働がもたらしたデザイン思想の確立

オーフス市庁舎での数年間の経験は、ウェグナーの生涯において決定的な意味を持ちました。エリック・メラーの下で培った建築的感覚は、後のウェグナー作品に共通する「合理と詩性の融合」という理念を形成します。家具が単体で完結するのではなく、空間・構造・人間の関係性の中で意味を持つという考え方は、デンマーク・モダンの核心に位置づけられるものです。ウェグナーは後年、「私が建築から学んだ最も重要なことは、家具を置く空間を理解することだ」と語っています。メラーとの協働を通じて得た建築的訓練こそ、ウェグナーのデザイン哲学の礎であり、デンマーク家具の美学を国際的に導く原点となったのです。

(展示情報)

織田コレクション ハンス・ウェグナー展 ─ 至高のクラフツマンシップ

会期:2025年12月2日(火)〜2026年1月18日(日)

会場:渋谷ヒカリエ9F ヒカリエホール

公式サイト:bunkamura

関連記事:

・オーフス市庁舎 | ハンス・J・ウェグナーの家具デザイン

・アルネ・ヤコブセン | 機能主義の建築家と家具デザイナー

・ハンス・J・ウェグナー | デンマークを代表する家具デザイナー