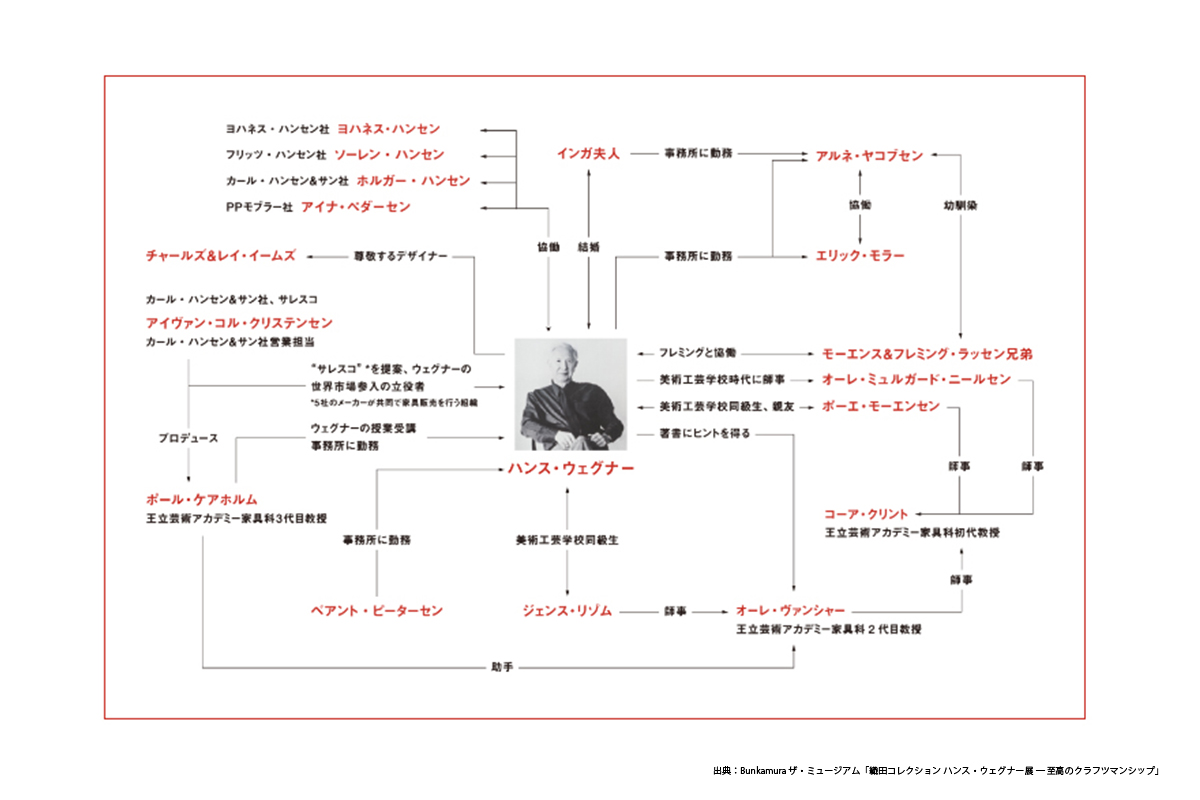

デンマーク家具の黄金期を形づくった人々

20世紀中盤、デンマークの家具デザインは「黄金期」と呼ばれる時代を迎えました。

その中心に立っていたのが、数百脚の椅子を生み出したハンス・J・ウェグナーです。

しかし、彼の成功は単独の才能によるものではありません。

建築家、教育者、木工職人、経営者、そして家族にいたるまで——

多くの人々との協働と信頼が、彼の創作を支え、デンマークデザインを国際的な水準へと押し上げました。

本稿では、ハンス・ウェグナー展の[ハンス・ウェグナーをめぐる人物相関図]にもとづき、

その周囲にいた25名の人物について、関係性と背景を解説いたします。

デンマーク家具の歴史をかたちづくった「人と人とのつながり」を、ここから紐解いていきます。

Hans J. Wegner(ハンス・J・ウェグナー)

デンマーク家具を象徴するデザイナー。1914年トゥナー生まれ。木工職人としての修行を経て、建築家アルネ・ヤコブセンやエリック・モラーの事務所でオーフス市庁舎の家具を設計。1940年代後半以降、ヨハネス・ハンセン工房と協働し、「ザ・チェア」「Yチェア」などを発表した。構造と素材の調和を追求し、職人技を芸術の域に高めた存在である。

Johannes Hansen(ヨハネス・ハンセン)

コペンハーゲンの家具職人で、ウェグナー作品を多く製作した工房主。1930年代からギルド展に参加し、若手デザイナーを支援した。ウェグナーとの協働により、「ザ・チェア」など数々の名作を生み出し、精緻な木工技術で国際的評価を高めた。彼の工房はデンマーク家具の象徴とも言える存在となった。

Arne Jacobsen(アルネ・ヤコブセン)

建築家・デザイナー。機能主義建築の旗手であり、ホテルや公共施設の家具まで設計した。オーフス市庁舎でウェグナーを起用し、家具を建築の一部と捉える考え方を伝えた。「アントチェア」「セブンチェア」などで国際的成功を収め、ウェグナーの初期デザイン思想に大きな影響を与えた。

Erik Møller(エリック・モラー)

建築家。アルネ・ヤコブセンとともにオーフス市庁舎を設計し、ウェグナーを家具デザインに導いた。建築と家具を総合的に設計する視点を共有し、素材と構造の関係を徹底的に研究。ウェグナーの設計姿勢にも、その合理的精神が受け継がれている。

Mogens & Flemming Lassen(モーエンス&フレミング・ラッセン)

機能主義の先駆けとなった兄弟建築家。ヤコブセンとともに近代建築運動を推進し、家具の造形にも影響を与えた。ウェグナーは彼らが関わったプロジェクトで家具設計を手掛け、建築空間に調和する家具の在り方を学んだ。構造的合理性と美の融合という理念を共有していた。

Børge Mogensen(ボーエ・モーエンセン)

ウェグナーと同世代のデザイナーで、学生時代からの友人。1945年のギルド展では共同展示を行い、互いに刺激を受けながら成長した。モーエンセンは日常生活に根ざした家具を目指し、ウェグナーは構造と形態を探求した。二人の友情と競争心が、デンマーク家具の発展を後押しした。

Kaare Klint(コーア・クリント)

「デンマーク家具デザインの父」と呼ばれる建築家・教育者。王立芸術アカデミーに家具科を創設し、古典様式と機能主義を融合させた。ウェグナーは直接の弟子ではないが、クリントの理念に触れ、人間中心の設計や構造の合理性を学んだ。デンマーク家具の理論的基盤を築いた存在である。

Ole Wanscher(オーレ・ヴァンシャー)

コーア・クリントの弟子として、古典様式を現代に再解釈したデザイナー。代表作「コロニアルチェア」などに見られる軽やかで緻密な造形は、ウェグナーの美学にも通じる。両者は素材と構造の研究を通じて、デンマーク家具に理知的な優雅さをもたらした。

Orla Mølgaard-Nielsen(オルラ・ムルガード・ニールセン)

ウェグナーが学生時代に師事したデザイナー。人間工学的視点と構造の明快さを教え、家具設計の基礎を築いた。自身はピーター・ヴィッツと共に「AXチェア」を発表し、工業化時代における機能主義家具の方向性を示した。

Finn Juhl(フィン・ユール)

彫刻的なフォルムを特徴とする家具デザイナー。ギルド展ではウェグナーと並ぶ中心的存在で、互いに影響を与え合った。ユールの有機的造形は、ウェグナーの構造的デザインと対照的ながらも補完的であり、デンマーク家具の多様な表現を広げた。

Charles & Ray Eames(チャールズ&レイ・イームズ)

アメリカのデザイナー夫妻。成型合板やプラスチックを用いた革新的な家具を制作し、世界のデザイン潮流を変えた。ウェグナーは彼らの素材実験から刺激を受け、クラフトと工業技術の融合を志向した。イームズ夫妻もウェグナーの作品を愛用しており、相互尊敬の関係で結ばれていた。

Poul Kjærholm(ポール・ケアホルム)

スチールと革を用いた洗練された家具で知られるデザイナー。木を扱うウェグナーとは異なる素材を探求したが、構造への誠実さという哲学は共通していた。ケアホルムの静謐な造形は、ウェグナーの作品とも深い対話を感じさせる。

Niels Vodder(ニールス・ヴォッダー)

フィン・ユール作品を製作した名職人。複雑な曲線構造を完璧に再現する技術を持ち、「チーフテンチェア」などを手掛けた。ウェグナーと直接の協働はないが、同時代の職人として互いを高く評価していた。

Rud. Rasmussen(ルド・ラスムッセン)

コペンハーゲンの老舗家具工房。コーア・クリントやヤコブセンの作品を製作し、高品質な木工で知られる。ウェグナーは若い頃にラスムッセンの家具を見て影響を受け、職人技への敬意を深めた。

Søren Hansen(ソーレン・ハンセン)

フリッツ・ハンセン社の経営者。成型合板による生産技術を発展させ、ヤコブセンの「アントチェア」などを実現。ウェグナーの一部作品も同社で製作され、デンマーク家具の産業化を推進する存在となった。

Holger Hansen(ホルガー・ハンセン)

カール・ハンセン&サン社の二代目社長。1949年にウェグナーと契約し、「Yチェア(CH24)」などを発表。クラフトと量産のバランスを実現し、ウェグナー作品の普及に大きく貢献した。

Ejnar Pedersen(アイナー・ペダーセン)

PPモブラー社の創業者。1960年代からウェグナーの主要製作工房として数多くの名作を手掛けた。ウェグナーが晩年まで信頼を寄せた職人であり、その精緻な技術は今日もウェグナー作品に息づいている。

Bernt Petersen(ベアント・ピーターセン)

Bernt Petersen(1937–2017)はデンマーク出身の家具デザイナーで、王立美術アカデミーで学び、ハンス・J・ウェグナーのもとでも経験を積みました。

軽やかな木組みと繊細な構造美を特徴とし、アッシュやビーチ材を用いたミニマルなデザインで知られています。

Jens Lim(ジェンス・リム)

ウェグナーの初期製作に関わった職人。試作品の構造調整や細部仕上げを担当したとされる。記録は少ないが、現場を支えた技術者としてウェグナーの創作を陰で支えた人物の一人である。

Ejvind Kold Kristensen(アイヴァン・コル・クリステンセン)

1951年、サレスコ(Salesco)を設立し、ウェグナー作品の販売と輸出を統括。複数メーカーを束ねて国際市場への展開を成功させた。販売戦略によってウェグナーの家具を世界に広めた功労者である。

Andreas Graversen(アンドレアス・グラバーセン)

フレデリシア・ファニチャー社の経営者。ボーエ・モーエンセンとの協働で新しい量産体制を確立。ウェグナーとも展示会などを通じて交流があり、デザインの質と工業化の両立を目指す点で共通した理念を持っていた。

Inga Wegner(インガ・ウェグナー)

ハンス・ウェグナーの妻であり、作品制作を支えた最も身近な協力者。展示会準備や資料整理などを担当し、家庭内でも試作品の使用や意見交換を重ねた。彼女の感性はウェグナーの「使うための美」に大きく寄与した。

黄金期の陰にあった絆

ハンス・J・ウェグナーの創作の背後には、決して一人では成し得ない豊かな協働の歴史がありました。

建築家たちは空間の理念を与え、職人たちはその理念を木という素材で形にし、経営者たちはその価値を世界へと広めた。

そして、家庭における理解者である家族の存在が、彼の創作を静かに支え続けたのです。

この相互の信頼と尊敬があったからこそ、デンマーク家具は「人の手でつくられ、人のためにある」文化へと成熟しました。

ウェグナーが生み出した椅子の一脚一脚には、彼を取り巻く人々の技と精神が宿り、今もなお世界中で静かに息づいています。

黄金期と呼ばれるその時代は、才能の連鎖が紡いだ人間の物語そのものでした。

(展示情報)

織田コレクション ハンス・ウェグナー展 ─ 至高のクラフツマンシップ

会期:2025年12月2日(火)〜2026年1月18日(日)

会場:渋谷ヒカリエ9F ヒカリエホール

公式サイト:bunkamura